裏に回って才能ある人を応援したい

だから“仕掛け人”になった

FEATURES

2024年 9月 発行

歌が好き、サッカーが好き、そして海が大好きの自称“ラテン系”。元通産官僚、元参院議員、元文科副大臣にして、私学・国立の大学正教授を兼職するクロスアポイントメントの国内第1号。そして「現代の松下村塾」とも称される人材育成私塾「すずかんゼミ」の主宰者、時代のキーワード「ウェルビーイング」の伝導者……華麗で多彩な経歴と、お祭り好きで同志の輪がどんどん広がる、社会学者・鈴木寛さんのエンジョイライフに刮目してください。

インタビュー:渡邊華子

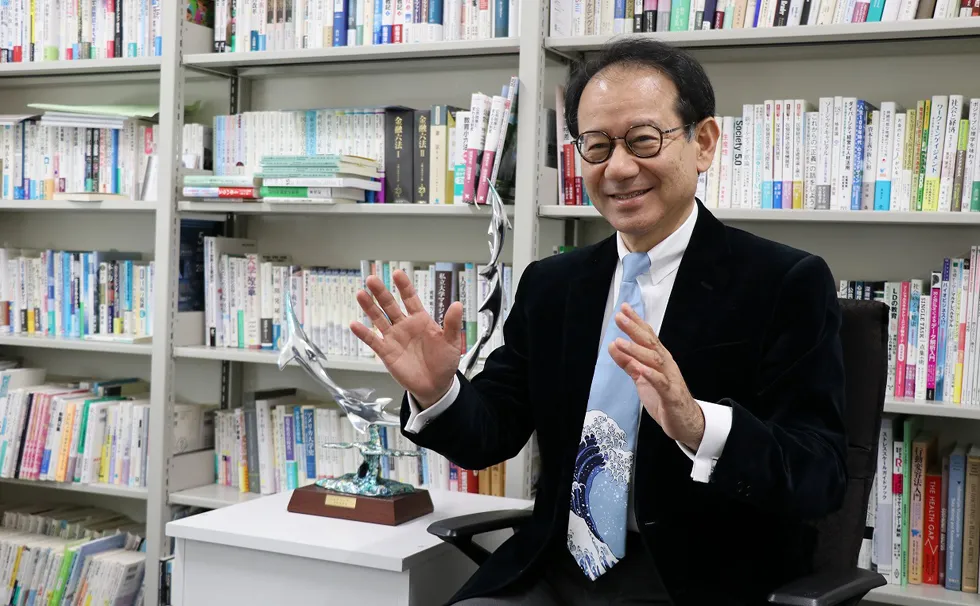

東京大学教授

慶應義塾大学特任教授

元参議院議員

鈴木 寛

Kan Suzuki

すずきかん(本名ひろし):1964年兵庫県生まれ。灘中学・高校を経て東京大学法学部を卒業。1986年、通商産業省に入省。資源エネルギー庁、国土庁、産業政策局、生活産業局、シドニー大学、山口県庁などで勤務。95年、本省に戻り機械情報産業局でインターネットや電子商取引の普及に尽力。人材育成の私塾「すずかんゼミ」を立ち上げる。99年に退官して大学教員に転身。2001年、参議院議員に初当選。文部科学副大臣、文部科学大臣補佐官などを歴任。議員を退いた14年2月、慶應義塾大・東京大の教授に同時就任。並行して客員教授・招聘教授も多く務め、日本サッカー協会理事なども務める。OECD 教育スキル局など海外機関でも活動。

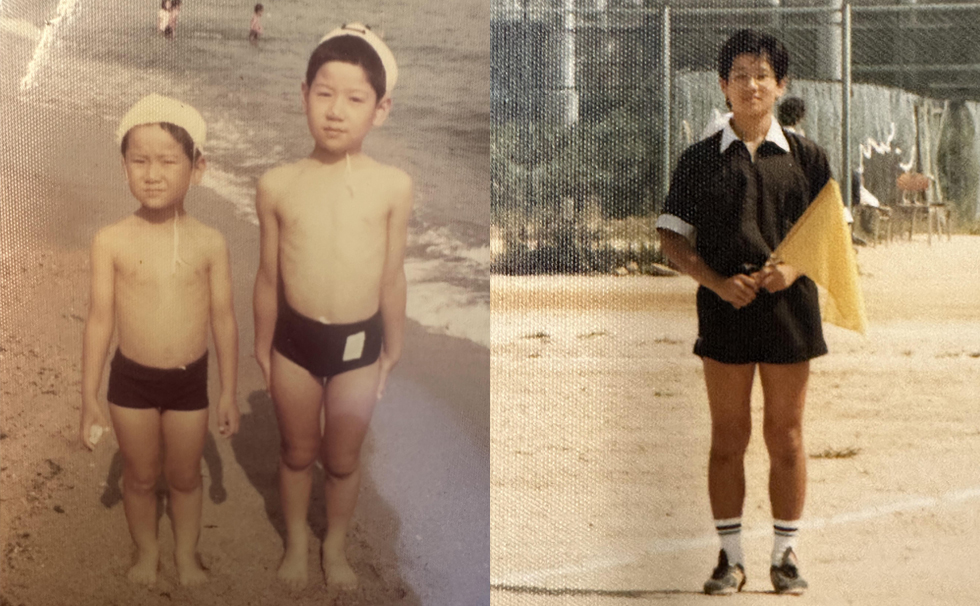

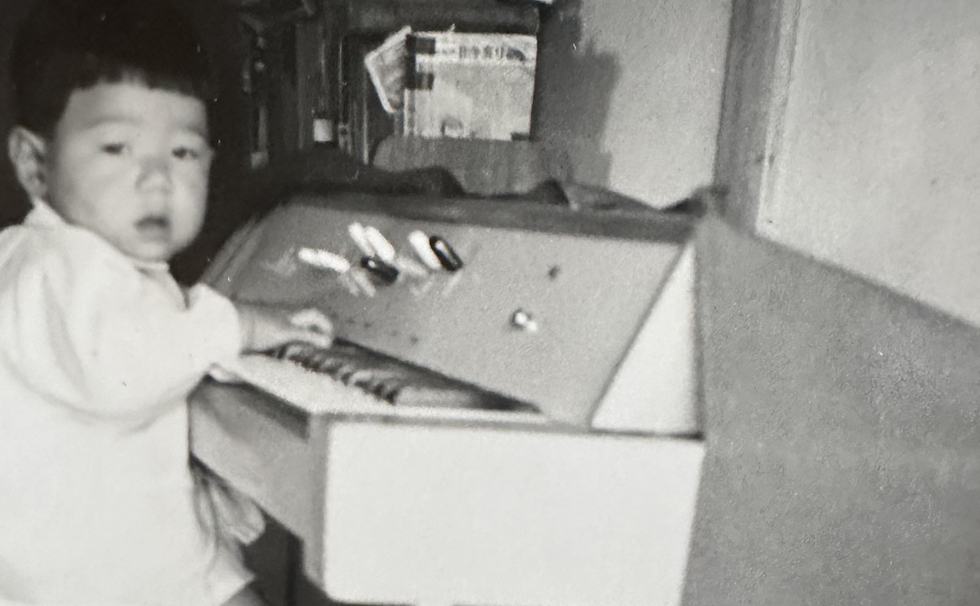

美しい海とおいしい魚が原風景

海好きは生まれた時から

―― 風光明媚な須磨海岸あたりのご出身。海好きの原点はご幼少のころから?

鈴木:生まれは明石。育ちは神戸。瀬戸内海と淡路島を見ながら学校に通うという少年時代を過ごしました。明石には「魚の棚」という商店街がありますし、須磨や垂水のお寿司は絶品。美しい海とおいしい魚は、私の原風景です。

弱小サッカー部を

勝利に導いた自主運営

鈴木:灘中学・高校の6年間はサッカーに打ち込みました。灘サッカー部は当時弱小で、私自身もプレイヤーとしては下手でした。それでも私が責任学年のときに、後のJリーガーや日本代表を輩出している御影工業高校、御影高校という近隣の強豪2校を抑えて、神戸市一部リーグで優勝したんです。私はチームフロントを兼ねていて、選手としてはそこまで貢献できなかったがチーム運営で本領発揮しました。「弱小チームが勝つために何をすべきか」「うちの強みは何か」を徹底的に考えました。高校生ながらSWOT分析したりして。強みは「便利な場所、そしてグラウンドを自由に使えること」。当時の灘サッカー部はラグビー部とグラウンドを共用していましたが、ラグビー部は使わない日も多かったので、サッカー部がほぼ独占。一方、御影工業や御影高は、他のスポーツも盛んで練習場確保に苦労していた。そこで、私はあちらの顧問の先生に「灘と練習試合をしませんか?」と持ちかけた。つまり、テレアポ営業したわけですね。こうして強豪2校との交流が始まりました。練習試合を繰り返しやるうちにうちのレベルも上がっていった。相手方は国体に選手を何人も送り込んでいる。でも、こちらは市大会で勝つのが目標だから、国体が終わってライバル校の選手のピークが下がっている時期に、こちらのチーム力のピークを持っていくといった戦略的なスケジューリングも実行したり。その成果が、神戸市一部リーグ優勝でした。エポックメイキングした瞬間です。

―― このエピソードの大事なところは、高校生が顧問や監督に押し付けられたのではなく、自分たちで目標を定め、戦略を立て実践し、成果を勝ち取ったということですね。

鈴木:当時のサッカー部顧問の村上先生は、わが生涯の恩師です。灘の自由な校風もあり、自らは監督を務めず、私たちの自主運営を温かくバックアップしてくださった。今日の教育では、「子どもたちの自主性をいかに引き出すか」が大きな課題です。セルフプロデュースとセルフマネジメントによる成功体験。これを高校時代に得ることができたのは、私にとって非常に大きいと思っています。

年間観客動員数2万の

学生公演プロデューサー

鈴木:父と祖父はかなり本格的に音楽をやった人で、家庭の中に常に音楽がありました。私も歌が好きでフォークバンドを組み、声楽も習った。中1からオペラにも親しみました。藝大の声楽科に憧れたものの、歌もそこまでのレベルにはいかず諦めて、進学した東京大学で音楽部コールアカデミーという男声合唱団に入りました。ここでも運営業務が得意だったから東京六大学合唱連盟の理事まで務めることになりました。また、ミュージカル劇団「駒場小劇場ネヴァーランド・ミュージカル・コミュニティ」の音楽監督もやりました。テニスやスキーもやりましたけど、学生生活のメインは公演活動。合唱団も劇団もそれぞれ年3〜4回ずつ。東京六大学合唱連盟は2日間の公演で5000人を動員し、劇団は350人キャパの劇場を14日連続で満席にした。1公演あたりの経費が何百万もかかるから、いかにチケットを売るか腐心したりもして……学業そっちのけで大忙し。年間観客動員数2万、入場料総売上数千万円のいっぱしのプロデューサーだったわけです。

新聞ネタにもなった

官界への就職

―― 学生時代からスポーツ・芸能の分野でプロデューサーとして大活躍されてきた先生は、興行界ではなく、通商産業省(現・経済産業省)に進まれました。

鈴木:歌もサッカーも好きだけど、やるのは下手だったからかな? 下手な分、上手い連中を応援したい。裏に回って才能を花開かせてやりたい。そう思ったんです。大学からの友人は「公演ばっかりやっていて勉強はしなかったお前がなんで官僚?」と首を傾げましたが、高校の仲間は「向いていると思った」と言います。マネジメントやフロントワークが得意で、予算を取ってきたり、交渉事をまとめたりするのが上手なことを知っていたからですね。通産省は〝プロデューサー集団〟といった性質の役所です。化学メーカーの研究開発者だった父が通産省主導のプロジェクトに関わったことがあって、小学生のころからそんな話を聞いていました。就活で集めた資料の中に「東京映画祭をプロデュースしているのは通産省」と記載されてあって、これはイイゾ……と。公演ばかりしていたので、一年目は練習のつもりで公務員試験を受験したらぎりぎり受かった。変わり種が採用されたというので、新聞が「学生劇団から通産官僚へ」と取り上げてくれて、「これからは国会劇場で頑張ります」なんて生意気を言ったりもして……。

全国行脚で痛感した

日本の海岸利用の偏り

鈴木:20代は地道な役人修業の時間でしたが、渡り歩く部署すべてが面白く、勉強にもなった。

24歳のとき国土庁(現・国土交通省)に出向となり、「ふるさと創生事業」と「リゾート法」を担当した折に全都道府県を回り、子どものころから大好きだった海と仕事上の関わりができた。そのときに、四季折々ところどころで異なる美しさを持つ自国の海岸線があるにもかかわらず、大多数の国民が海を楽しみづらい。正直それはもったいないことだと思いました。リゾート担当係長としてマリーナづくりにも携わった私としては、開発コスト・メリットと地域おこしを両立できる既存漁港の一部マリーナ化は、漁港とリゾート事業者の両方にとってwin-winだろうと思ったのですが、なかなか調整が前に進みません。ひとつには、漁業は農林水産省、マリンレジャーは国土交通省という縦割り行政の弊害もあります。地方行政が横串を刺して、民間も巻き込んで調整していかなければ。

―― 先生が指摘されたとおり、漁業者とマリンレジャーは立場の違いから、たしかに意識に隔たりがありますね。しかし、近年ブルーカーボンベルト®を目指した日本初マリーナ内での藻場再生や、LOVE OCEANプロジェクトのビーチクリーンを通じて、リビエラでは漁業者の方々との距離がぐっと縮まってきている気がします。皆、「海を愛し守りたい」という思いを持つ同志です。

LOVE OCEAN

オーシャンラバーで意気投合

鈴木:省命でオーストラリアのシドニー大学に赴き、1年間、客員研究員を務めました。オーストラリアは入り江ごとにヨットハーバーがあり、土日ばかりか、木曜の午後・夕方も、数千艇のヨットが海を埋め尽くすんです。あちらでは、老いも若きも男女問わず家族総出でセーリングを楽しむ文化が根づいていて、日中は船を走らせ、帰港すれば夕陽を眺めながら他の船の家族も交えて過ごす。富裕層だけでなく、一般家庭でも大型艇でセーリングの醍醐味を楽しんでいました。ウェルビーイングとはまさにこれだと思いながら、私も豪州ではひたすらヨットを楽しみました。

―― 日本は海に囲まれた国なのに、学校教育から海は取り残されています。湘南界隈でさえ「泳ぐのはプール」「海へ行っても波打ち際まで」という子がほとんど。「海から陸を見る」という体験は、日常生活とは180度異なる視点を与えてくれるはずなのに、残念でなりません。そこでリビエラは、子どもたちにヨットを通じた体験から学ぶ海洋教育として日本海洋アカデミーを運営し、すでに8300人に海洋プログラムを提供。これは環境・教育・健康医療(ウェルビーイング)を3本柱とする「リビエラ未来づくりプロジェクト」の一環です。日本では、せっかく大学ヨット部などで打ち込んだ経験があっても、社会に出るとやめてしまう人が多いのも現実。ヨットが生涯スポーツになり得ていません。先生ご自身のヨット事始めはオーストラリアですか?

鈴木:ヨットを始めたのは大学四年。通産省の同期に熱心なヨット乗りがいて、彼に誘われてリビエラシーボニアマリーナでディンギーの手ほどきを受けました。でも、海の原体験は小学5・6年生で受けたカッターボートの合宿訓練。神戸の公立小では、当時の神戸商船大学との提携で、このカリキュラムを設けていました。小学生にとってカッターを漕ぐのは強烈な体験です。一致団結して一人ひとりが役割を果たさないと、ボートは動かない。海は学べることがたくさんあった。シドニーの子どもたちにとって、海は日常。オーシャンラバーの裾野を広げるには、小中学生のころから海に馴染ませることが大事。その意味でも、リビエラの海洋プログラムやビーチクリーンなど、海洋環境再生をベースにした広域な地方創生プロジェクト「LOVEOCEAN」が広まることに期待しています。リビエラとのご縁は、オーシャンラバーを広げたい僕と、このプロジェクトで意気投合したのが始まりでしたね。

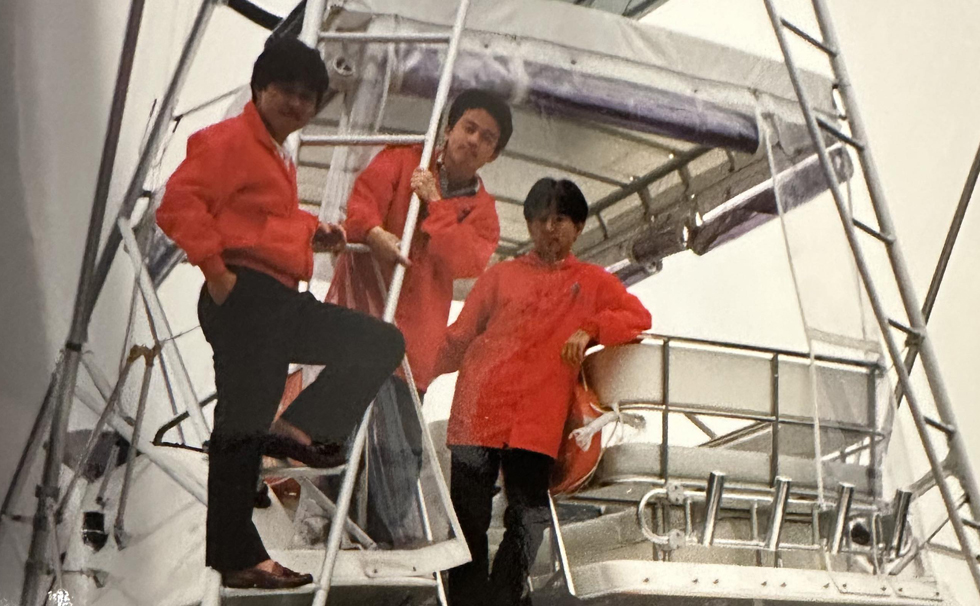

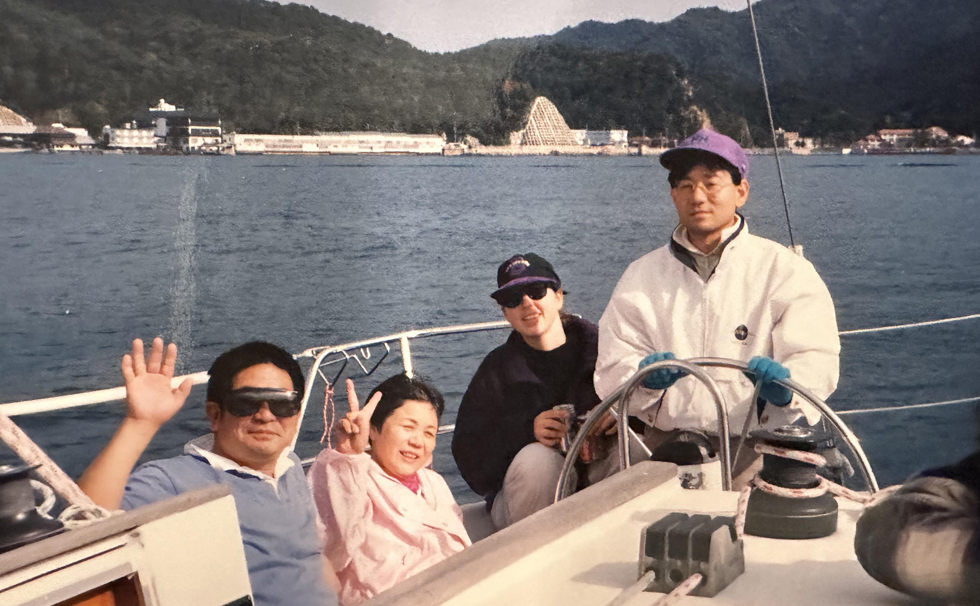

海への関心をつなぐ

シェアリングという発想

鈴木:シドニーでは、クルージングヨットクラブ オブ オーストラリアに所属し、クラブ所有の大型ヨットをレンタルして、ヨットライフを楽しんでいました。その後、山口県庁への出向時代は、萩のマリーナで35フィート艇を友人たちとシェアしていました。今は、香川県三豊市に30フィートのヨットを所有し、また、米国サンディエゴで、時々大型ヨットを操船しています。

―― プレステージ会員制クラブ「リビエラリゾートクラブ」と方向性を同じくする発想ですね。

鈴木:小さなボートからゴージャスな大型クルーザー、本格レースヨット、豪華なカタマランヨット東京大学時代 グリーンテニスクラブの同期と通産省時代 静岡にて山口県庁出向時代 ご友人やご家族と萩マリーナにて愛艇SUZUKAN 号 長男と三豊市の仁尾マリーナにて76 RIVIERA 2024 RIVIERA 2024 Interview など、グレードの高い多彩な船をその時々の目的に合わせてシェアできる上、会員一人ひとりに合わせたコンシェルジュサービスまで充実している点もうれしい。私は「リビエラリゾートクラブ」で、ウェルビーイングな時間を過ごしています。

自分の人生を思うように生きる

それがウェルビーイング

鈴木:ここまでに述べた〝ウェルビーイング〟とは「肉体的にも、精神的にも、社会的にも、すべてが満たされた状態」ということ。

山口県庁勤務のとき何度も通った松下村塾に触発されて始めた「すずかんゼミ」は、開講から29年、約1000人の教え子を輩出しています。ゼミが掲げるテーマは「卒近代」。近代社会が一貫して追求してきた物質文明と経済発展を否定するものではありませんが、それを至上とするのはもう卒業しようと呼びかけています。昨年は国連事務総長が「BEYOND GDP」と言い、そして、岸田文雄総理が「ウェルビーイング」と所信表明で使われました。湘南は、自然環境・文化芸術・産業・人のつながりなどが揃っていることから、日本の中ではウェルビーイングが高い地域。とは言え、日本は世界の中ではウェルビーイングの後進国です。ウェルビーイングの真の主眼は、実は健康でもなく経済力でもなく、「自分の人生を自分が生きたいように生きられている」ということ。リビエラが提唱する「湘南コースト(三浦~湯河原)」に、ウェルビーイング観点からも大変期待しています。

―― リビエラが企業理念に掲げる、「大自然と共に心豊かに生きる」の「心の豊かさ」は、自分が生きたいように生きられてこそです。

鈴木:昨年秋、リビエラの呼びかけで旗揚げされた『湘南国際芸術祭』にもウェルビーイングを追求する上で大きな意義があります。

海からの視点を大切に、アートを活用し広域な地方創生を目指す『湘南国際芸術祭』には、大変多くの日本藝術院会員の先生方にもご参加いただき、旗揚げできました。

鈴木:『湘南国際芸術祭』がトリガーとなって、文化芸術と海を通じたウェルビーイングなコミュニティづくりを共に発信していきたいですね。

リアルでつながり語り合う

共苦共楽体験で得られる同志

―― 何でも興味をもって、楽しまれるところは、一貫されていますね。

鈴木:灘中時代についたあだ名は、「エンジョイ・スズキ」です。文化祭やら体育祭やらの実行委員には片っ端から手を上げるお祭り好きでしたが、それを止める大人がいなかったことも大きいですね。でも、何よりのポイントは、打ち込めば打ち込むほど、同志がどんどんできていったから。同志とは、共に苦労して共に喜び合った、〝共苦共楽体験〟の持ち主のことです。知人はSNSでもつくれますが、友人は語り合わないとつくれない。同志はプロジェクトを成し遂げないとできません。選手としての実績に乏しい私がJリーグ創設に携わったり、サッカー協会理事に推されたり、オリンピック招致に携われたのも、かつての名選手たちと、同志として苦楽を共にした経験があるから。文化芸術振興議員連盟の幹事長を務めたり、「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」(劇場法)をつくれたのも、大学時代の活動と仲間抜きにはありえなかった。リビエラも〝仕掛け人〟の同志。〝エンジョイ〟しながら、共にウェルビーイングを追求していきましょう!

ライター 丸山けんおう